X(Twitter)に足跡は残るのか、閲覧履歴や通知の有無、アクセスログの実態をはじめ、誤解されやすい足跡表示やスパム情報の真偽、実際にバレる行動の具体例まで詳しく解説します。さらに、裏垢や鍵垢でも情報が漏れる誤操作、足跡が見えると噂される外部ツールの仕組み、X(Twitter)公式アナリティクスで本当に見える情報なども紹介。閲覧履歴を残さず使いたい方のために、プライバシー設定や対策方法、よくある疑問への回答まで網羅しています。「プロフィールや投稿を見たことが相手にバレていないか不安」「誰かに見られている気がして落ち着かない」と感じたことがある方は、ぜひ本記事を参考にX(Twitter)上での足跡にまつわる不安を解消してください。

100万アカウント以上が選んだ国内No.1ツール。 X(Twitter)・Instagram・Facebookの運用を、もっとスマートに、もっと楽しく。

【選ばれる3つの理由】

- 「カレンダー形式」で投稿をもっと楽しく

- いつ、何を投稿するか、カレンダー上で直感的に管理できます。

- 投稿漏れを防ぐだけでなく、自分の頑張りが視覚的にわかるので、日々の運用がもっと楽しく継続できるようになります。

- 「サクサク整理」でX(Twitter)の管理ストレスをゼロに

- X(Twitter)運用で悩みが多い「フォローバックされていない人」や「非アクティブな人」をリストアップ。

- SocialDogの画面上で完結するので、X(Twitter)アプリを行き来することなく、クリックするだけで整理が完了します。

- 「データ分析」で確実にアカウントを成長させる

- どの投稿の反応が良かったか、何時に投稿すべきかをデータが教えてくれます。

- 感覚に頼らない運用ができるので、着実なフォロワーアップやエンゲージメント向上を目指せます。

【従来のX(Twitter)運用とSocialDog導入後の事例】

| 項目 | これまでの運用(手動) | SocialDog導入後 |

|---|---|---|

| 予約投稿 | 忙しいと投稿が途絶える… | X・Instagram・Facebookへ予約投稿!カレンダーで履歴も予定も一目で把握! |

| フォロー管理 | 整理が面倒、誰に外されたか不明 | フォロー解除された人などを一覧表示。画面上でサクサク整理完了! |

| 分析・反応 | 何がウケているか不明確… | 「伸びる投稿」や「最適な投稿時間」がデータでまるわかり! |

ぜひ100万アカウント以上が導入する国内No.1のSNS分析ツールであるSocialDogをご活用ください。

\X(Twitter)運用のお悩みを全て解決!/

X(Twitter)に足跡は残る?閲覧履歴やアクセス記録の実態

結論、X(Twitter)公式ブログやヘルプセンターには足跡機能について一切記載されていません。「基本的な使い方」にも記載されていないということは、足跡機能は無いと言ってもよいでしょう。

ここでは、「どこまで記録されるのか」「何が相手に見られるのか」を以下に沿って解説します。

足跡は残らないが、行動ログは一部記録されている

X(Twitter)には、誰がいつどのプロフィールを見たかを記録する「足跡機能」は存在しません。

ただし、裏側では「ログイン履歴」「使用端末」「IPアドレス」などがログとして記録されています。これはセキュリティや広告の最適化のための内部利用に限られており、他人に公開されることは一切ありません。

「プロフィール閲覧」や「投稿閲覧」では通知は一切届かない

X(Twitter)では、投稿を閲覧しただけで相手に通知が届くことはありません。通知センターはもちろん、メールやDMにも一切情報は届きません。

通知が飛ぶのは「いいね」「リポスト(リツイート)」「リプライ」など、こちらから何かしらのアクションをしたときだけです。単に閲覧するだけならあなたの存在が相手に伝わることはないので、安心して情報収集に活用してください。

閲覧数は表示されても誰が見たかまでは特定できない

投稿の右下に表示される「表示回数(インプレッション)」はあくまで何回見られたかをカウントするもので、誰が見たかまでは表示されません。

X(Twitter)公式のアナリティクスを使用しても、「このユーザーが何回見た」といった個人単位の履歴は確認できません。たとえX Premium(旧Twitter Blue)を契約していても同じです。

つまり、表示回数は数字として可視化されても、その中身までは本人にも他人にもわからない設計になっています。

見た側の足跡が残らないのは、この点からも明らかです。

予約投稿や通知の整理などもできるため、日々の投稿をもっと効率的に運用したい方はぜひお気軽にご利用ください。

\X(旧Twitter)運用のお悩みを全て解決!/

X(Twitter)に足跡機能があると勘違いする人が多い理由

ではなぜ、X(Twitter)に足跡機能があると勘違いする人が多いのでしょうか。主な原因を3つご紹介します。

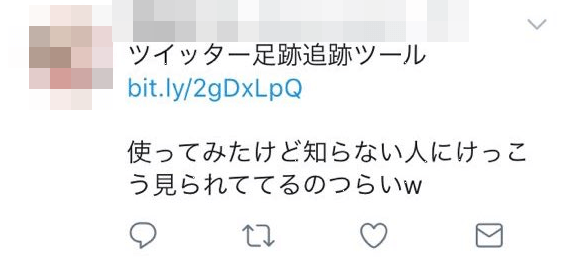

「足跡が見える」と偽るスパム投稿が混乱を生んでいる

「知らない間にリンク付きのポスト(ツイート)が流れてしまった…」という方、またはそういったポスト(ツイート)を見たことのある方は多くいることでしょう。それらはスパムアプリに感染している可能性が非常に高いです。

スパムにも様々な内容のポスト(ツイート)がありますが、その中の一つに「ツイッター足跡追跡ツール」という内容のものがあります。このスパムを見て、足跡機能があると思っているのかもしれませんね。

「閲覧数表示」や「おすすめ表示」が足跡のように見える

「誰かに見られてるかも」と感じる一番の原因は、ポストの下に表示される「表示回数」や、ユーザー検索タブの「おすすめユーザー」の存在です。このような機能が登場したことで「この人が見てるから表示されたのでは?」と感じる方も多いですが、実際にはまったくの別物です。

つまり、あなたの行動から表示されただけで、相手が何か見てきたという意味ではありません。足跡のように感じてしまっても、実際には通知も記録も一切ありませんので安心してください。

他SNSに足跡があることで誤認されやすい

X(Twitter)を使い始めたばかりの方は、InstagramやLinkedInなど他のSNSの感覚で「見てるのバレるかも」と思ってしまうことがあります。

たとえばInstagramのストーリーズやLinkedInのプロフィールには「既読」や「閲覧通知」が出る仕組みがあり、これがいわゆる“足跡”として一般的になっています。そのため「X(Twitter)にも同じような通知があるのでは?」と誤認してしまうのです。

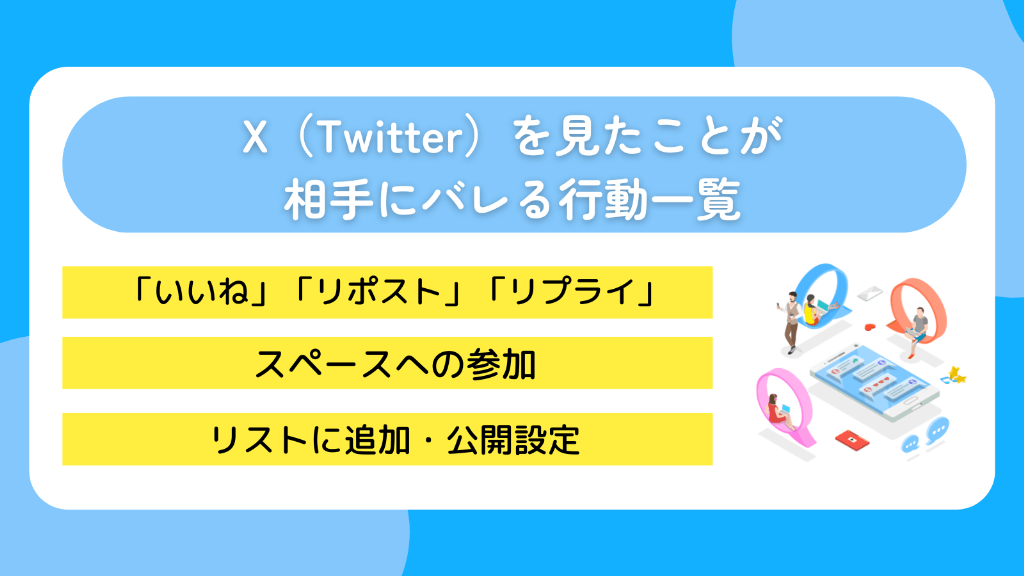

X(Twitter)を見たことが相手にバレる行動一覧

X(Twitter)には足跡機能はありませんが、「見たことが相手にバレる行動」はいくつか存在します。つまり、プロフィールや投稿をこっそり見るだけなら痕跡は残りませんが、何らかのアクションを加えた瞬間に相手に通知が飛ぶということです。

通知が届くタイミングや表示方法を知らずにうっかりリアクションしてしまうと、見ていたことを相手に気づかれてしまいます。

ここでは、通知が飛ぶ行動と理由を解説します。「気づかれずに閲覧したい」と考えている方は、知らずにやってしまいがちなポイントにぜひご注意ください。

「いいね」「リポスト」「リプライ」はすべて通知が飛ぶ

投稿を見て気軽に押してしまいがちな「いいね」「リポスト(リツイート)」「リプライ(返信)」ですが、これらはすべて通知が飛ぶアクションです。相手の通知欄にあなたのアカウント名が表示されるため、「見てくれてたんだ」とすぐに気づかれてしまいます。

裏アカウント(裏垢)やサブ垢で相手を見ている場合は、間違ってボタンを押してしまうだけで身バレのリスクが出てきます。何気ない操作でも相手には明確に伝わるため、気づかれたくない場合はアクションを控えたほうが安心です。

こっそり閲覧したい方は、画面をスクロールするだけにとどめるのもよいでしょう。

スペース参加中はリアルタイムで参加者名が公開される

X(Twitter)のスペースとは、音声配信ができるライブ機能です。誰かが開催しているスペースにリスナーとして参加すると、入室した瞬間に自分のアイコンが参加者一覧に表示されます。

つまり、話を聞いているだけでも「この人が入ってきた」と配信者や他のリスナーに見えてしまうのです。ライブ配信中の足跡はリアルタイムで残ると考えておくとよいでしょう。

リストに追加・公開設定にすると相手に通知される

X(Twitter)ではリスト機能を使って特定のアカウントをグループ分けできますが、公開リストに誰かを追加すると相手に通知が届く仕様です。「〇〇さんを△△というリストに追加しました」と相手に見えるため、見ていることを直接知らせるようなものになります。

100万アカウント以上が選んだ国内No.1ツール。 X(Twitter)・Instagram・Facebookの運用を、もっとスマートに、もっと楽しく。

【選ばれる3つの理由】

- 「カレンダー形式」で投稿をもっと楽しく

- いつ、何を投稿するか、カレンダー上で直感的に管理できます。

- 投稿漏れを防ぐだけでなく、自分の頑張りが視覚的にわかるので、日々の運用がもっと楽しく継続できるようになります。

- 「サクサク整理」でX(Twitter)の管理ストレスをゼロに

- X(Twitter)運用で悩みが多い「フォローバックされていない人」や「非アクティブな人」をリストアップ。

- SocialDogの画面上で完結するので、X(Twitter)アプリを行き来することなく、クリックするだけで整理が完了します。

- 「データ分析」で確実にアカウントを成長させる

- どの投稿の反応が良かったか、何時に投稿すべきかをデータが教えてくれます。

- 感覚に頼らない運用ができるので、着実なフォロワーアップやエンゲージメント向上を目指せます。

【従来のX(Twitter)運用とSocialDog導入後の事例】

| 項目 | これまでの運用(手動) | SocialDog導入後 |

|---|---|---|

| 予約投稿 | 忙しいと投稿が途絶える… | X・Instagram・Facebookへ予約投稿!カレンダーで履歴も予定も一目で把握! |

| フォロー管理 | 整理が面倒、誰に外されたか不明 | フォロー解除された人などを一覧表示。画面上でサクサク整理完了! |

| 分析・反応 | 何がウケているか不明確… | 「伸びる投稿」や「最適な投稿時間」がデータでまるわかり! |

ぜひ100万アカウント以上が導入する国内No.1のSNS分析ツールであるSocialDogをご活用ください。

\X(Twitter)運用のお悩みを全て解決!/

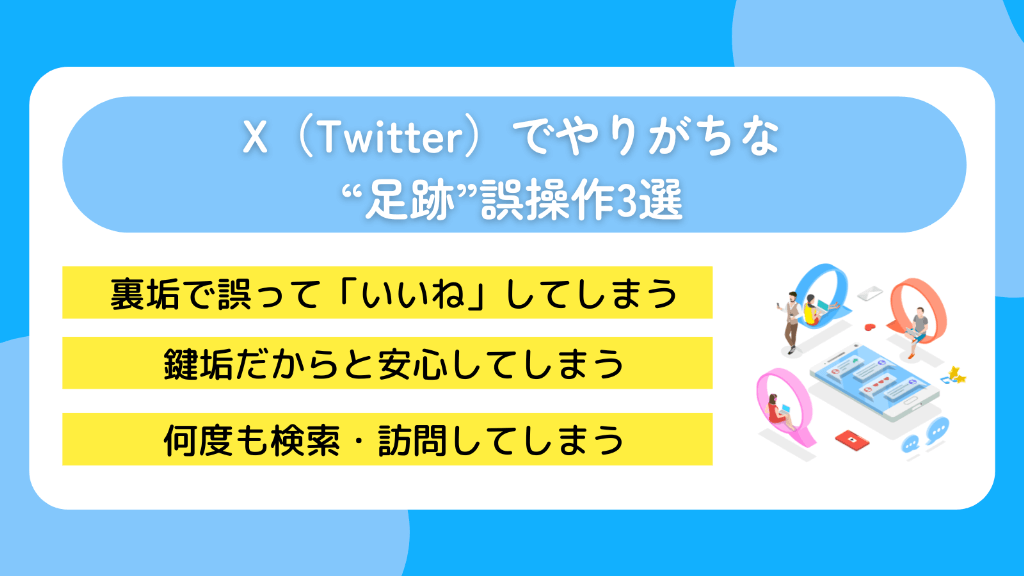

X(Twitter)でやりがちな“足跡”誤操作3選

X(Twitter)には明確な足跡機能はないものの、自分では気づかないうちにバレる行動をしてしまっていることがあります。

ここでは、初心者がついやってしまいがちな3つの誤操作を紹介します。「こっそり見たいのにバレたくない…」という方は、ぜひ事前にチェックしておいてください。

裏垢で誤って「いいね」してしまう

裏アカウントでチェックしていたつもりが、うっかり「いいね」ボタンを押してしまう。このパターンがもっとも多い足跡誤爆の一つです。

通知はアカウントごとに送られるため、本垢や裏垢に関係なく相手には即座に通知が飛びます。「通知を見て驚いた…」と相手に思われても仕方ありません。

対策としておすすめなのが、裏垢での閲覧は「いいね」ボタンが表示されない「シークレットウィンドウ」のようなブラウザで開くことです。

鍵垢でもリスト追加・スペース参加で情報が漏れる

鍵アカウントで、実はリスト追加やスペース参加を通じて相手に自分の存在が伝わってしまうことがあります。

鍵垢=完全に見えないと思い込むのは危険です。設定や行動次第で見ている事実が伝わってしまうことを忘れないようにしましょう。

何度も検索・訪問すると相手に表示されることがある

プロフィールへの訪問を繰り返しても通知は届かないため、「見ていることはバレない」と安心しがちです。ただ、世間では「特定のアカウントを何度も検索すると、相手側の“おすすめユーザー”に自分が出やすくなる」と言われています。

公式に明言されている仕様ではありませんが、アルゴリズム上の関連性や接触頻度によって表示が変わる可能性はあると考えられています。

X(Twitter)で足跡を追跡できるアプリ・ツールはある?

X(Twitter)公式機能として足跡を記録・表示する手段は用意されていません。また、ネット上には「足跡がわかるアプリ」なるものが出回っていますが、それらの多くは詐欺系のものばかりです。

ここでは、X(Twitter)公式の仕様と外部ツールの仕組みを整理しつつ、何が本当にできて何が危険かを紹介します。

公式APIでは足跡情報を取得できない

X(Twitter)が開発者向けに公開しているAPIでは、投稿やプロフィールの閲覧者を取得する機能は一切ありません。

つまり、技術的に足跡を取得するツールを作ることは不可能ということです。アプリやサイトで「足跡が追える」とうたわれていても、それは事実ではありません。

アクセス解析・足跡確認(確認くん等)系はスパムが多い

ネット上では「あなたのプロフィールを見た人がわかります」とうたうアクセス解析ツールが見受けられます。中には「確認くん」など聞き慣れた名前のものもありますが、いずれもX(Twitter)のAPIでは足跡情報を取得できないため、その機能は根拠のないものです。

こうしたツールは、ログイン連携を通じてあなたのアカウント情報を取得し、不正にDMを送信したり、勝手にフォローを増やしたりといったスパム行為を行う危険性があります。

一度連携してしまった場合はすぐに連携解除を行い、パスワードの変更も視野に入れたほうが安全です。

「ツイプロ」や「名前検索」は自分の動きは可視化されない

「ツイプロ」や「X名前検索」などの外部サイトを使うと、自分のアカウント名が検索されたかをチェックできるように見えるかもしれません。

しかし、実際には自分の行動(誰を検索したか・どの投稿を見たか)が相手に伝わることはありません。あくまで検索回数のランキングやフォロワーの増減などを集計・表示するだけの仕組みです。

あなたが何を検索したか、誰のページを見たかといった個人の足跡までは記録されていません。

知恵袋や非公式情報に要注意

「開発者ツールを使えば誰が見たかわかる」「URLからIPアドレスを割り出せる」など、ネット上にはさまざまな裏技のような投稿がありますが、その多くは根拠のないものです。

とくに知恵袋や2ch掲示板には、見た人の不安をあおるような誤情報が多く投稿されています。「バレているかも…」と感じたときこそ、まずは公式のヘルプセンターや開発者フォーラムを確認することが大切です。

見えない不安に振り回されず、確かな情報に基づいた使い方を心がけましょう。

X(Twitter)のアナリティクスはどこまでわかる?

X(Twitter)アナリティクスで“見える情報”と“見えない情報”を整理しながら、安心して使うための知識を紹介します。

インプレッション・プロフィールアクセスは数値で可視化される

Xプレミアムユーザー(有料課金)向けに提供されている新アナリティクスでは、画面上部のタブを切り替えることで「概要」「オーディエンス」「コンテンツ」「動画」の指標を確認できます。

具体的に見られる主な項目は以下の通りです。

- インプレッション数(投稿が表示された回数)

- いいね・リポスト(リツイート)・返信・ブックマーク

- プロフィールへのアクセス数

- 新しいフォロー・フォロー解除

- エンゲージメント率・エンゲージメント数

- ポスト作成数・シェア数

なお、以前は確認できていた「リンククリック数」は新仕様のアナリティクス上では削除されています。

ユーザー個別の閲覧履歴は一切特定できない

X(Twitter)アナリティクスで見えるのはあくまで集計された数字で、誰が見たのかまではわかりません。「〇〇さんが何回見た」などの情報は表示されず、個人を特定する機能は一切搭載されていません。

有料プランであってもこの仕様は同じで、プライバシー保護の観点からユーザー個別の動きを追跡することは禁止されています。

X(Twitter)で閲覧履歴を残さないための対策・プライバシー設定の方法

X(Twitter)の使い方に不安を感じる方でも簡単に実践できる閲覧履歴対策を3つに絞って解説します。

ログアウト状態で閲覧

誰かのプロフィールや投稿を見に行くと、「おすすめユーザー」や表示アルゴリズムに影響する可能性があります。

こうしたリスクを減らしたい場合は、一度ログアウトした状態で閲覧するのが効果的です。ログアウト中はアカウントIDと行動が紐づかないため、自分の閲覧履歴が記録されることはありません。

検索履歴や表示履歴は手動で消す

X(Twitter)では過去に検索したキーワードや表示履歴がアプリ内に蓄積されるため、気になる履歴はこまめに削除しておきましょう。

ブラウザから閲覧している方は、Cookie(クッキー)を削除することで履歴をクリアできます。

非公開アカウントにして閲覧範囲を制限

X(Twitter)での行動を他人に知られにくくしたい方は、非公開アカウント(鍵垢)に切り替える方法もおすすめです。

非公開に設定すると、自分の投稿は承認済みのフォロワーだけが閲覧できるようになり、投稿が検索結果やおすすめ欄にも表示されにくくなります。

しかし、プライバシーを守りながらX(Twitter)の運用を続けるのは、意外と手間がかかるものです。複数アカウントの切り替えや履歴管理に疲れてしまう方も少なくありません。

無料プランから始められるので、まずは使い心地を試してみてはいかがでしょうか。

\X(旧Twitter)運用のお悩みを全て解決!/

X(Twitter)の足跡に関するよくある質問

X(Twitter)で足跡がつくのか、「自分のX(Twitter)をよく見てる人が知りたい」という方向けに、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

- よく見てる人を調べる方法はある?

- 「見た動画」は相手にバレる?

- 「最近の検索」は削除しても再表示される?

- 観覧や訪問者の履歴はどこかに保存されている?

- アクセス数やエンゲージメントから足跡は推測できる?

- 特定の相手を監視しているとバレる可能性はある?

- 公式マークのアカウントは足跡を見られる?

- 検索しすぎると「おすすめユーザー」に出やすくなる?

よく見てる人を調べる方法はある?

誰が自分の投稿やプロフィールを頻繁に見ているかの調べ方は、X(Twitter)には用意されていません。「リプライが多い」「いいねが毎回付く」といった行動から推測することはできますが、確実に特定する手段は存在しません。

「見た動画」は相手にバレる?

ライブ配信中の動画(放送)を視聴すると、参加者一覧にアイコンが表示されます。ただし、配信終了後のアーカイブ動画を視聴しても、誰が見たかは相手に通知されません。

「最近の検索」は削除しても再表示される?

検索タブから削除しても、同じキーワードを入力すると再び候補に表示されることがあります。

観覧や訪問者の履歴はどこかに保存されている?

閲覧履歴は自分のアカウント内部のデータとして保持されることがあります。X(Twitter)が提供する「自分のデータをダウンロード」機能で確認できますが、他人が情報を見ることはできません。

アクセス数やエンゲージメントから足跡は推測できる?

投稿のインプレッション数やエンゲージメントは見られますが、「誰が」「何回」見たかまではわかりません。あくまで全体傾向を分析するための指標として使われています。

特定の相手を監視しているとバレる可能性はある?

何度も検索したり閲覧を繰り返すと、相手の「おすすめユーザー」欄にあなたが表示される可能性があります。直接通知は飛びませんが、行動が間接的に伝わる場合があります。

公式マークのアカウントは足跡を見られる?

認証アカウントに足跡機能はありません。X Premiumに加入していても閲覧者のIDや履歴が見えることはなく、仕様は他のアカウントと同じです。

検索しすぎると「おすすめユーザー」に出やすくなる?

検索や閲覧の回数が多いとアルゴリズムが「関連性が高い」と判断し、相手の「おすすめユーザー」に表示されやすくなる可能性があります。

X(Twitter)で見たことがバレる行動には注意しよう

X(Twitter)には足あと機能こそ存在しませんが、通知が飛ぶアクション(いいね・リポスト・リプライ)、リアルタイム表示される行動(スペース参加)、公開リスト追加などは “うっかりバレ”の代表例です。

プライベートな閲覧を守るにはログアウト閲覧・鍵アカウント設定・履歴の定期削除を習慣化し、外部ツールやスパム連携を絶対に許可しないことが最も確実な自衛策と言えるでしょう。

有料プランも7日間無料で試せるので、まずはトライアルで安心感を確かめてみてください。

100万アカウント以上が選んだ国内No.1ツール。 X(Twitter)・Instagram・Facebookの運用を、もっとスマートに、もっと楽しく。

【選ばれる3つの理由】

- 「カレンダー形式」で投稿をもっと楽しく

- いつ、何を投稿するか、カレンダー上で直感的に管理できます。

- 投稿漏れを防ぐだけでなく、自分の頑張りが視覚的にわかるので、日々の運用がもっと楽しく継続できるようになります。

- 「サクサク整理」でX(Twitter)の管理ストレスをゼロに

- X(Twitter)運用で悩みが多い「フォローバックされていない人」や「非アクティブな人」をリストアップ。

- SocialDogの画面上で完結するので、X(Twitter)アプリを行き来することなく、クリックするだけで整理が完了します。

- 「データ分析」で確実にアカウントを成長させる

- どの投稿の反応が良かったか、何時に投稿すべきかをデータが教えてくれます。

- 感覚に頼らない運用ができるので、着実なフォロワーアップやエンゲージメント向上を目指せます。

【従来のX(Twitter)運用とSocialDog導入後の事例】

| 項目 | これまでの運用(手動) | SocialDog導入後 |

|---|---|---|

| 予約投稿 | 忙しいと投稿が途絶える… | X・Instagram・Facebookへ予約投稿!カレンダーで履歴も予定も一目で把握! |

| フォロー管理 | 整理が面倒、誰に外されたか不明 | フォロー解除された人などを一覧表示。画面上でサクサク整理完了! |

| 分析・反応 | 何がウケているか不明確… | 「伸びる投稿」や「最適な投稿時間」がデータでまるわかり! |

ぜひ100万アカウント以上が導入する国内No.1のSNS分析ツールであるSocialDogをご活用ください。

\X(Twitter)運用のお悩みを全て解決!/

@2x-1024x728.png)

コメント