創業1917年に山口県で創業した老舗の菓子メーカー、あさひ製菓株式会社。「鳩子の海」「月でひろった卵」などのロングセラーをはじめ、地域密着で事業を展開してきた同社では、ブランドの再構築と販促手法の転換を目的に、2023年以降SNSマーケティングに注力しています。そのX(Twitter)運用を戦略的に支えるツールとして選ばれたのがSocialDogです。

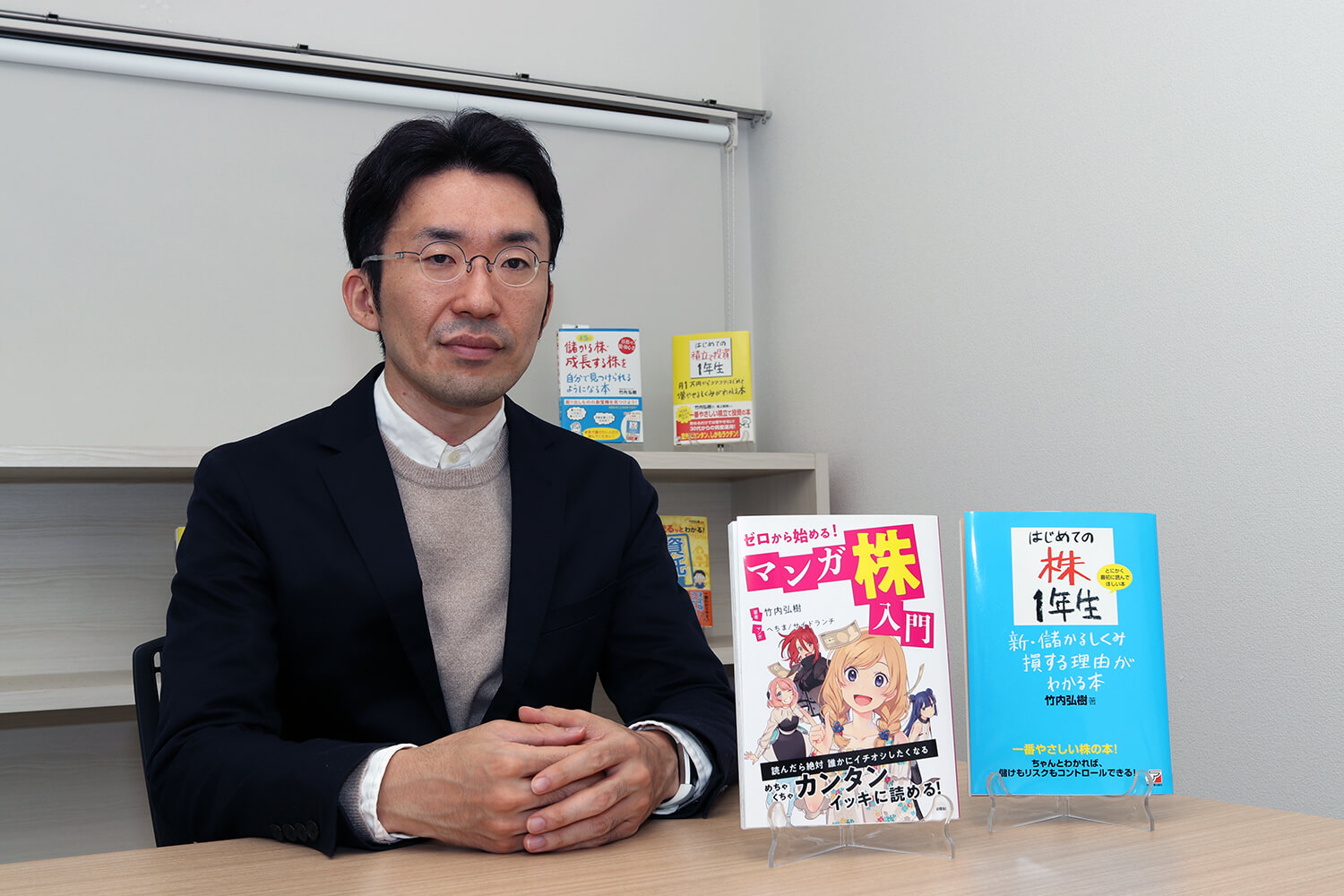

同社におけるSNS運用の狙いや戦略、そしてSocialDogを導入した背景や得られた成果について、同社の取締役としてマーケティング本部部長と商品開発部部長を兼任する坪野様にお話を伺いました。

地方の老舗企業が挑む、お客さまとの距離を縮めるためのSNSマーケティング

取締役 坪野様

― 貴社の事業についてお聞かせください。

あさひ製菓は、山口県柳井市に本社を構える創業1917年(大正6年)の老舗菓子メーカーです。もともとは最中の皮やせんべい、飴玉などを製造することから始まり、戦中には戦地に向けた日本軍用の菓子(保存食)なども手掛けていました。

その後、NHKの朝のテレビ小説に合わせて発売した「鳩子の海」がヒットしたことをきっかけに、事業規模を拡大しています。その後、全日空様から機内食としての菓子製造を依頼をいただいたことも転機となり、現在では最新設備を備えた主力工場を拠点に和洋菓子からパンまで幅広く事業を展開しています。

― どのような背景からSNSを活用しているのでしょうか?

当社は「山口の幸せの真ん中に」という経営理念を掲げており、これはお菓子を通じて地域の人々の人生の節目に寄り添いたいという思いが言語化されたものです。SNSはこうした私たちがお菓子に込めた思いと、お客さまのリアルな体験を全国の方々に知っていただくための手段として位置付けています。

たとえばお客さまの声や嬉しいエピソードを投稿したり、現場スタッフの思いを届けたりすることで「顔の見える企業」としてファンを集め、お客さまとの距離を縮めることを意識しています。

「月でひろった卵」のリニューアルとSNS戦略。リブランディングを支えたマーケターの挑戦

― SNSマーケティングに注力されはじめたきっかけを教えてください。

弊社の主力ブランドである「月でひろった卵」をはじめ、会社全体でブランドのリニューアルに着手したことをきっかけに、SNSを含むデジタルマーケティングに取り組み始めています。

この背景には、コロナ禍での生活スタイルの変化や、従来のチラシや折り込み広告だけでは事業拡大が頭打ちになってきたという課題がありました。山口県内の需要だけでなく、全国に販路を広げたいという思いや、地元の金融機関からの後押しもあり、SNSを通じて「共感」を軸に情報発信するようになったのです。

そこから地元の金融機関さんから派遣されたマーケティング専門家の指導を受けながら、約1年間かけて社内体制の見直しと戦略の再設計を進めました。これまでの“地元向けのおやつ”という立ち位置から、“大切な人への手土産”という新たな価値提案に切り替え、商品やターゲット設定を根本から再定義しています。

― SocialDogを導入する以前は、Xの運用にどのような課題を感じていましたか?

現在、当社のマーケティング本部は実質的に私ひとりで回している状態です。SNS運用はもちろん、商品開発や価格戦略、パッケージの見直し、時には原料調達の検討にまで関わります。それが一貫した戦略を可能にしているものの、地方企業ならではの人材リソースに限界を感じていたのです。特にSNS施策については、企画から投稿、分析まで実施せねばならず、効果測定と改善のサイクル、キャンペーンの実施を効率化していくためにはツールが必要だと感じました。

ひとりマーケターが支えるSNS戦略。キャンペーンやUGC創出に、SocialDogをフル活用

― SocialDogの導入はどのように進められましたか?

SNS施策にツールが必要と感じ、そこでマーケティング専門家の方からご紹介いただいたのがSocialDogでした。以前はXの標準アナリティクスしか使っておらず、投稿の成果が感覚頼りになりがちでした。

しかしSocialDogを活用することで、投稿ごとのエンゲージメント率はもちろん、SNSマーケティングで重要なUGC数やブランド名の言及数といった高度な指標をリアルタイムで追えるようになったのです。特に自社ブランドである「月でひろった卵」や「果子乃季」といったキーワードが、どれだけ日常的に話題にされているかを数値で把握できるようになったのは大きいですね。

また、予約投稿機能も重宝しており、朝8時、昼12時、夜8時といった投稿へのエンゲージメントが伸びやすい時間帯に合わせて、投稿のスケジューリングを計画的に組んでいます。

― キャンペーン運用にはどのように役立っているのでしょうか?

Xのフォロー&リツイートキャンペーンではSocialDogの抽選機能を使っています。これまでは手作業で抽選していたので時間も手間もかかっていましたが、導入後は作業時間が従来の3分の1から4分の1にまで圧縮され、今では数千件規模の応募もスムーズに対応できるようになりました。

2023年は認知拡大を急ぐフェーズだったため2ヶ月に1度の頻度でキャンペーンを実施していましたが、現在は新商品や周年イベントなどの戦略的に重要なタイミングに絞って実施しています。

― その他に活用しているSocialDogの機能をお聞かせください。

SocialDogの「受信箱」機能によるメッセージの一元管理ですね。複数のプラットフォームから届くコメントやDMをまとめて確認・返信できるので、UGCや大事な投稿の見落としがなくなり、業務効率が格段に上がりました。ひとりマーケターの体制でやっているからこそ、こうしたツールの力を借りて、限られたリソースを最大限に活かさなければなりません。

SNS運用は、ただ毎日投稿するだけでは成果は出ません。継続的に数値を見て、戦略を組み立て、ユーザーの声を拾い続けることが重要です。SocialDogがあるからこそ、それが可能になっていると実感しています。

SNSへの注力で、13倍のフォロワーを獲得。数字の成果にも出始め、社内からに理解につながった

― SocialDog導入による成果をお聞かせください。

本格的にSNSに取り組み始めた2023年3月にSocialDogを導入しているのですが、当時はXのフォロワー数が2,000人ほどでした。それが今では26,000人を超え、わずか2年で13倍の成長を遂げました。この数字だけを見ても、弊社にとってSNSマーケティングがどれだけ効果的な投資であったかがわかると思います。

中でも印象的だったのは、2024年5月に某アイドルグループのライブイベントに合わせて展開した施策ですね。ライブ開催地の駅構内で「月でひろった卵」のプロモーション販売を行い、それをSNSでも同時に告知・投稿したところ、インプレッションが一気に跳ね上がりました。SNSとリアルイベントを組み合わせることで、デジタルとオフラインをまたぐ相乗効果を強く実感できた事例でした。

― 社内ではどのような反応があったのでしょうか。

当初は正直、社内でも「SNSなんて、社員が空いた時間にやれば十分でしょ」といった声もあり、なかなか本格的な取り組みとして認識されなかったのです。しかし、次第にSNS経由で実店舗への来店やECサイトの購入が増えはじめ、定量的な数字として成果が見え始めたことで、社内の空気は一変しました。

いまでは経営陣の方から「きちんと専門部署を立ち上げる必要があるのでは」といった話が出てくるようになり、従来のチラシやDMに充てていた販促予算の一部をSNS施策に振り向ける動きも始まっています。

― マーケティング施策にも変化はありましたか?

チラシやDMのような「一方通行の広告」から「双方向のブランド体験」へという考え方に、会社として少しずつシフトし始めている実感があります。特に重要なのが、ユーザーによる自発的な投稿、いわゆるUGCの存在ですね。

「月でひろった卵、美味しかったです」とか「このパッケージ可愛い!」といった投稿が、ファンの皆さんの手によって自然に広がっていくことで、私たちが発信するよりも強い説得力を持つ“リアルな声”が世の中に届いていると感じます。中には、新商品のリリース前に「早く食べたい」と投稿してくださる方もいて、そうした熱量の高い声はマーケティング担当としても非常にありがたい存在です。

あさひ製菓が描く、SNSマーケティングの戦略と組織の未来像

― 今後の展望について教えてください。

現在、マーケティング部門は私ひとりで運営していますが、これからは人員の増強を視野に入れ、体制の再構築にも取り組んでいく方針です。限られたリソースで一定の成果を出せたからこそ、ここから先は「成長を継続する仕組み」が必要になってきました。

また、これまでは店舗、製造、本部といった組織が縦割りで動いていたのですが、今後は部門を越えた横の連携を重視した体制への転換を進めていきます。具体的には、SNSの運用方針を全社で統一し、店舗スタッフからも積極的に情報を発信してもらえるようにしたいと考えています。

その際に鍵になるのが、SocialDogのアカウント管理機能です。各店舗や部門のSNS運用を一元的に管理しつつ、それぞれの強みを活かした発信ができるよう、ルールと運用基準を明確にしていくことで、効率と一体感の両立を目指します。

― 最後に地方の企業でSNSマーケティングに取り組む方へ、メッセージをお願いします。

私たちは決してリソースに恵まれた環境ではありませんが、だからこそ「何となく」ではなく、明確なKPIと戦略を持ってSNSを運用してきました。SocialDogのような専門ツールを導入して、数値ベースで成果を可視化することで、社内の理解も得やすくなりましたし、投資対効果も説明しやすくなったと思います。

SNSは分かりやすいフォロワー数に目を奪われがちですが、本当に重視すべきなのはお客さまとどれだけ深くつながっているかだと思っています。地方企業には、地元との密接な関係性という強みがありますから、それをSNSでも最大限に活かすことで、大手企業にはない独自の価値を生み出せるはずと信じています。